久しぶりの投稿となりますが、以前から投稿したいネタとして考えておりました。

ペーパーモデルをはじめ、プラモデルや木製模型などおよそ模型とつくものに接着剤は必要不可欠の材料と思っております。確かに最近は接着剤不要の模型もありますが、クオリティで私の目指すものではないため除外します。

さて、皆さんはどのような道具を使って接着剤を塗布していますか?

ヘラや筆などを使っている人が一般的だと思います。私も最初の頃はヘラや竹串などを使っていました。しかし細かい作業が多い小型ペーパーモデルの作業にはサイズを数種類用意しなければなりません。しかも接着剤が固化してしまうと使えなくなってしまいますのでメンテナンスに大変気を使います。そこで使い捨て出来るくらい気軽なものはないだろうか考えた挙句にたどり着いたのは…

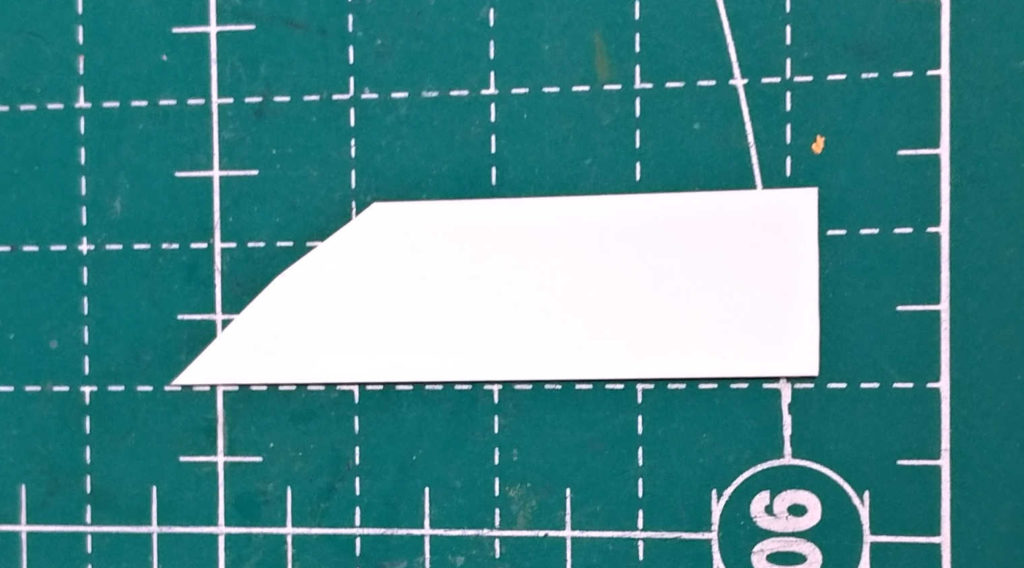

余白の切れ端です。

わざわざTipsとして取り上げるほどの事ではないかもしれませんが、意外と盲点ではなかったでしょうか?

これならメンテナンスなんて必要ありません。使い捨て出来ます。また工作に合わせたサイズや形状など自由に用意することができます。

大きな面積の塗布には向きませんが小さい接着面の塗布には最高の作業性を発揮します。ここ10年くらい接着剤の塗布ツールにはこの紙の切れ端を使用しています。先端は2~3時間の作業でダメになりますのでカットして使います。狭いところへの塗布などは極端に細くした先端をカットして作ります。さらに先端を折り曲げれば複雑な接点への接着剤の塗布が可能になります。とにかく自由度が高くコストパフォーマンスが抜群です。

最近はさらに発展させて…

このように柄に取り付けて使っています。柄はアイスの棒です。

100円ショップで一生分の袋入りを買いました。加工は簡単です。先端にカッターで切れ込みを入れるだけです。ヒントはこれですね。

作業の安定性が格段に向上します。簡単なので皆さんもお試しあれ。

「テクニック Tips」カテゴリーアーカイブ

のりしろについて

急に暑くなってきました。

Pz4Dリニューアルから1ヶ月ほど経ちましたが世間の反応も薄く、まったり休息状態でしたが、

きました!お問い合わせです。

「のりしろどうしたらいいの?」っていう内容でした。

そうなんです。いつかは言われると思ってました。

工作の基本として説明しなければならないと思っていました。ほんとだよ。

というわけで、のりしろについて説明します。

ダウンロードしていただいた方はご存知と思いますが、私の作品は全部のりしろがありません。

のりしろがあるとどうしても段が出来てしまったり角がシャープにならなかったりして私の志向に合いません。

ではどのように組み立てるのかというと、以下の方法を想定しています。

1)紙の切断面(厚み)どうしを接着する。

2)用紙の余白を短冊状に切り、これを部品の裏側からはってのりしろとする。

1)は手間がなく、基本的な手法ですが細い接着面積なので強度が弱く工作には慣れが必要です。

しかし、ライトなど極小部品の組立てにはこの方法しかありません。

2)は大きな部品同士を接合するのに適した方法です。接着強度も十分です。

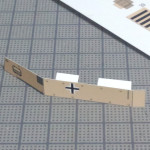

用紙の余白を短冊状に切り取る。

適当な大きさに切り、折り曲げなどを行って部品の裏側から貼りのりしろとする。

誠文堂新光社 切りぬく本「世界の戦闘機」などで使われている著者八代光司先生の手法です。

昭和の貧乏小学生だった私のバイブルです。なじみの方も多いのでは?

以上、のりしろについて でした。

型紙の準備

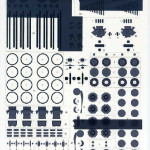

インターネットを利用してダウンロードするタイプのカードモデルはプリンター を使ってプリントアウトするところから作業を開始することになります。

本格的なカードモデルは紙の厚さを数種類必要とするものがありますが、私のモ デルは1種類だけです。

推奨はEPSON フォトマット紙(A4/0.23mm)です。というか、この紙以外で作った ことがありませんので推奨ではなく前提となりますね。

ここで印刷に関する私の環境を参考としてご紹介します。

2015年 5月現在

プリンター:EPSON PM-A920

OS:Windows 7

ドライバ:Version 6.53

ドライバの設定は以下の通り。

印刷品質:詳細設定4

色補正 :自動

※色補正は色合いが大幅に変わります。増刷するときのことを考慮して設定内容 は何かに記録をとっておくことをお勧めします。

さて、Hetzerから導入しました裏面印刷についてご説明します。

閉じた形状、立方体や円筒などは組み立てたあとに印刷面と反対の裏面が見える ことはありません。しかし、板状の部品、例えば泥除けなどは裏側が見えてしまいます。裏地の白はとても目立って未完成感が漂います。

従来は色を塗るか、もう一枚印刷したものを裏貼りするなどの方法をとってまし た。

しかし、いずれも結構手間です。裏貼りは厚さが増すので1/48程度の小型模型ではスケール感を失う場合があります。

ならば裏側も印刷してしまおうというわけです。プリントアウトした型紙を裏返 しにしてプリンタにセットし裏面印刷用のデータをプリントアウトするだけです 。

わざわざ解説するほどのことではありませんが、注意点があります。

当たり前ですが、セットする紙の方向をよく確認してください。

上下は変えずに表裏をひっくり返してプリンタにセットします。

これがぼんやりしていると高確率で間違えます。

表面に上書き印刷してしまった例。こうなると貴重な用紙が1枚無駄になります。

無事にプリントアウトが完了したら最後にお勧めの仕上げ処理があります。

鉛筆デッサンなどの定着用に使われているフィキサチフというコーティングスプレーを塗布します。

過信は禁物ですが、手の油染みや多少の汚れなどから型紙を保護してくれます。

40cmくらい離して薄く吹きかけるのがコツです。(と、書いてあります。)

この技は私がよく見るお気に入りのサイト「カードモデル始めました」で紹介されていたものです。他にも大変参考になる数々の技が紹介されていますのでぜひご参考にしてください。

工作に必要な道具

サイトを再開させて早3ヶ月経ちましたがまったく更新していないので早くも死サイト化してきました。

新作の発表でしか更新しないと数年に1回しか更新しないことになり、これではわざわざサーバーを引越ししてまで再開した意味がありません。

そこで苦手なコラムなどを始めてみることにしました。

更新が苦手なので慣れてくるまでは更新不定期とさせてください。

まずはお決まりのネタで申し訳ありませんが、カードモデルを製作するために必要な道具を簡単に紹介しようと思います。

続きを読む 工作に必要な道具